Medizinische Studien

Wie bereits auf der Seite „Inhalte“ beschrieben, sollen in diesem Abschnitt die Bedeutung, die Beurteilung und der Ablauf medizinischer Studien erklärt werden. Ganz unten auf der Seite findet ihr die Übersicht: Ablauf medizinischer Studien, an der sich der Aufbau des gesamten Kapitels „Medizinische Studien“ orientiert.

Evidenzbasierte Medizin (EbM)

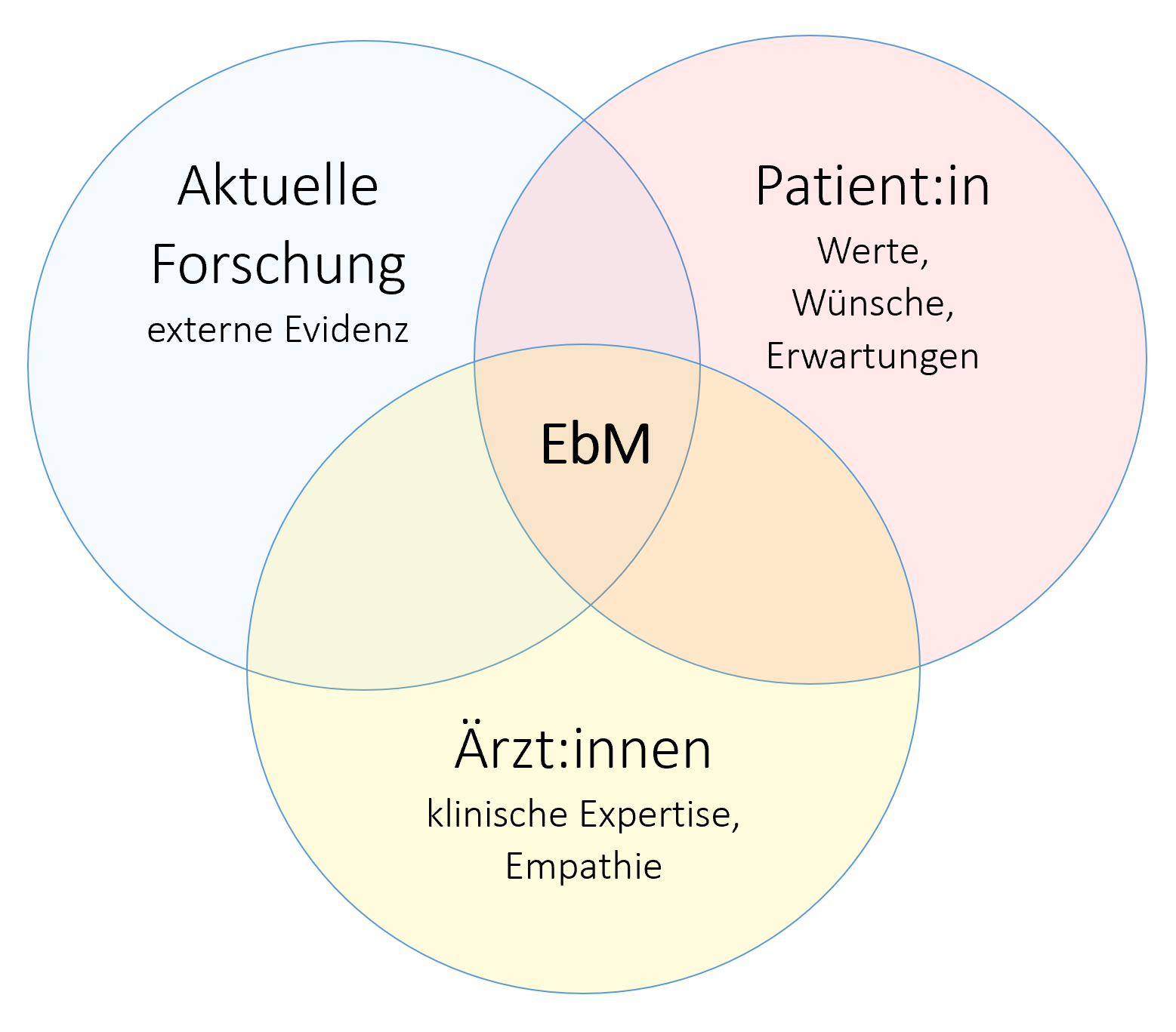

Ärzt:innen sollten medizinische Entscheidungen nicht lediglich auf Basis der im Rahmen ihrer Ausbildung gelernten Lehrbuchinhalte, ihrer persönlichen Erfahrungen oder gar ihrem Bauchgefühl oder der Wünsche der Patient:innen treffen. Es sollten auch stets neueste objektive wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden, um dann im Gesamtbild mit den eben genannten Faktoren eine fundierte Entscheidung zu treffen. Man spricht von Evidenzbasierter Medizin (EbM), also beweisgestützter Medizin, wenn die Entscheidungsfindung bei der Behandlung der Patient:innen maßgeblich mithilfe von empirisch bewiesener Wirksamkeit erfolgt. Die EbM basiert somit, wie in Abbildung 1 zusammengefasst, auf drei Säulen: der externen Evidenz durch aktuelle Forschung, den Werten, Wünschen und Erwartungen der Patient:innen und der klinischen Expertise und Empathie der Ärzt:innen.

In dem folgenden Zitat von David Sackett, einem der Pioniere der EbM, wird das Konzept der EbM noch einmal in anderen Worten zusammengefasst:

„EbM ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung.“2Sackett, D. L.; Rosenberg, W. M. C.; Gray, J. A. M.; Haynes, R. B.; Richardson (1997) Was ist Evidenz-basierte Medizin und was nicht?. MMW Originalia Editorial Münch. med. Wschr. 139, Nr. 44 S 644-645. Online verfügbar unter https://www.cochrane.de/sackett-artikel, zuletzt geprüft am 04.12.2023.

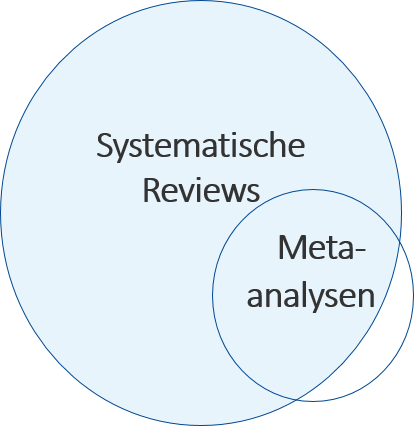

Die Durchführung und Interpretation qualitativ hochwertiger medizinischer Studien bilden die Grundlage für die Gewinnung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. In der Theorie wäre es das Ziel, beim Treffen einer medizinischen Entscheidung alle aktuellen zum Sachverhalt passenden Studien mit hoher wissenschaftlicher Qualität zu berücksichtigen. Aufgrund der rasanten Entwicklung in der weltweiten medizinischen Forschung und der daraus resultierenden Masse an Veröffentlichungen, ist dies in der Praxis fast unmöglich umzusetzen. Deshalb sind Leitlinien sehr hilfreich, die aktuellen Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung aktuellster Erkenntnisse abzuleiten. Ein anderes Hilfsmittel sind Zusammenfassungen relevanter Studienergebnisse in sogenannten übergreifenden Systematischen Reviews bzw. Metanalysen, die Ärzt:innen bei Entscheidungen unterstützen können.

In den nächsten zwei Abschnitten sollen die eben genannten Themen „Leitlinien“ und „Metaanalysen und systematische Reviews“ vertieft werden.

Leitlinien

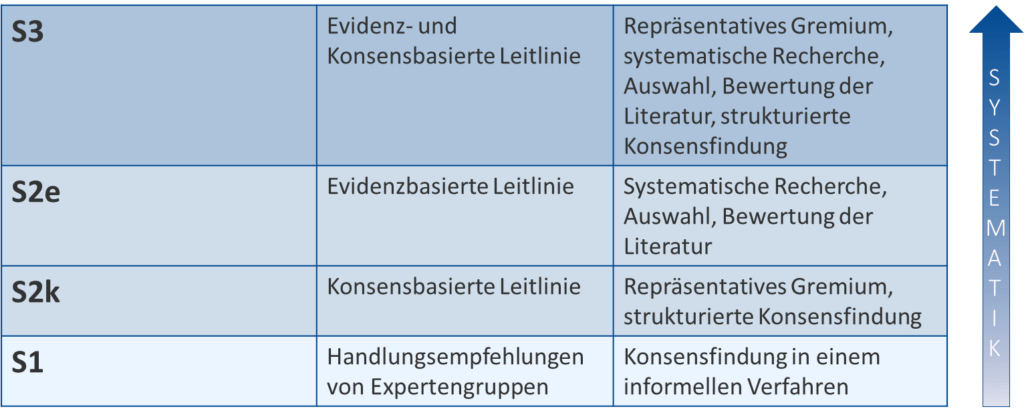

Leitlinien werden in der evidenzbasierten Medizin verwendet, um Ärzt:innen konkrete, einfache aber umfassende (Handlungs-)Empfehlungen und Richtlinien für die Diagnostik, Behandlung und Pflege von Patient:innen auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz zu bieten. Sie sollen sicherstellen, dass medizinische Entscheidungen, die auf Basis dieser Leitlinien getroffen werden, auf wissenschaftlichen Beweisen und neuesten Forschungserkenntnissen basieren, um eine andauernd hohe Qualität der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die medizinische Versorgung der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern. Dieses Ziel hat sich auch die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. gesetzt, die eine große Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung von Leitlinien für die medizinische Praxis und der Stärkung der wissenschaftlichen Medizin in Deutschland spielt. Es handelt es sich um eine deutsche Organisation, die mit der Vertretung von mehr als 120 medizinische Fachgesellschaften und Organisationen einen wichtigen Akteur in der Gesundheitspolitik darstellt. Die AWMF klassifiziert die gelisteten Leitlinien anhand eines Stufensystems, das die Entwicklungsstufe, Evidenzqualität und die Empfehlungsstärke widerspiegelt. Die Stufen reichen von S1 bis S3 und beziehen sich auf das steigende Ausmaß an Systematik („S“), das bei der Entwicklung der jeweiligen Leitlinie angewandt wurde.

Zusatzwissen

Leitlinien sind rechtlich nicht bindend und können natürlich nicht in jedem einzelnen Fall angewendet werden. Sie müssen je nach individueller Situation geprüft werden, sodass in begründeten Fällen auch von ihnen abgewichen werden kann oder muss. Dazu dient das sogenannte Prinzip der Indikationsstellung, Beratung, Präferenzermittlung und partizipativen Entscheidungsfindung. Es handelt sich dabei um einen Ansatz in der Patient:innenbetreuung, bei dem Ärzt:innen die Bedürfnisse und Wünsche der Patient:innen berücksichtigen, um eine auf den/die individuelle/n Patient:in zugeschnittene medizinische Entscheidung zu treffen.

- Indikationsstellung: Die Ärzt:innen stellen die Diagnose und bestimmen die möglichen Behandlungsalternativen.

- Beratung: Die Ärzt:innen beraten die Patient:innen über die möglichen Optionen und deren Vor- und Nachteile.

- Präferenzermittlung: Die Ärzt:innen ermitteln die Vorlieben und Bedürfnisse der Patient:innen, um die beste Behandlung für sie zu bestimmen.

- Partizipative Entscheidungsfindung: Die Ärzt:innen arbeiten mit den Patient:innen zusammen, um eine gemeinsame Entscheidung über die beste Behandlungsstrategie zu treffen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen entspricht.

Dieser Ansatz fördert eine gute Patient:innen-Ärzt:innen-Beziehung und kann zu besseren Behandlungsergebnissen und einer höheren Zufriedenheit der Patient:innen beitragen.

Metaanalysen und Systematische Reviews

Metaanalysen kombinieren die Ergebnisse von mindestens zwei qualitativ hochwertigen medizinischen Studien und analysieren Studienergebnisse dementsprechend sozusagen „auf einer Ebene höher“, also auf der „Metaebene“. Man unterscheidet in diesem Zusammenhang auch zwischen der „Studienebene“ (einzelne Studie) und der „Reviewebene“ (Metaanalyse). In Metaanalysen wird auf Basis der einzelnen Studienergebnisse ein „gemeinsamer“ bzw. „mittlerer“ Effekt geschätzt. Auch wenn einzelne Studien vorerst widersprüchliche Ergebnisse aufweisen, kann durch diese Zusammenfassung mehrerer Ergebnisse ein präziseres und repräsentativeres Gesamtbild mit mehr Aussagekraft (höhere Evidenz) über die tatsächlich zugrundeliegenden Wirkungszusammenhänge erzeugt werden. Je größer die Unterschiede zwischen den zusammenzufassenden Studienergebnissen, desto größer die der Fragestellung zugrundeliegende Unsicherheit. Teilweise entstehen während der Erarbeitung einer Metaanalyse auch neue Fragestellungen und Forschungshypothesen, die es in weiteren Schritten zu untersuchen gilt.

Übersicht: Ablauf medizinischer Studien

LITERATURVERZEICHNIS

Die Inhalte dieser Seite sind angelehnt an:

Fußnoten

- 1Lisa Holstein, Christian Wiessner, Antonia Zapf (Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie) (2023), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.