Forschungsfrage Und Forschungshypothese

Studienplanung

Die Planung einer wissenschaftlichen Studie beginnt mit einem Forschungsthema, das nach Ansicht der Wissenschaftler:innen näherer Untersuchung bedarf, weil bisher gar keine oder nur wenige Forschungsergebnisse dazu vorliegen.

Es kann im ersten Schritt eine explorative Studie durchgeführt werden, die dazu genutzt wird, um aus diesem groben Forschungsthema zu untersuchende Fragestellungen und Hypothesen zu generieren. Häufig werden dazu Beobachtungsstudien (zu Beobachtungsstudien später mehr) genutzt.

Eine Studie, in der es darum geht, eine konkrete Fragestellung und Hypothese zu überprüfen, wird als konfirmatorische Studie bezeichnet. Meistens handelt es sich dabei um die später erläuterten experimentellen Studien.

Forschungsfrage

Aus dem Forschungsthema, das in der Medizin häufig aus einem spezifischen klinischen Fall oder eben einer explorativen Studie entsteht, gilt es im ersten Schritt eine konkrete Forschungsfrage herauszuarbeiten, die dann mithilfe der konfirmatorischen Studie beantwortet werden soll. Dazu könnt ihr euch an dem sogenannten PICO-Schema aus der evidenzbasierten Medizin orientieren, das an der McMaster University entwickelt wurde.1McMaster University (2023) Guides: Medicine – Undergraduate: PICO: writing a searchable question. Online verfügbar unter https://hslmcmaster.libguides.com/c.php?g=550029&p=5015883; zuletzt abgerufen am 04.12.2023.

Die Fragestellung soll nach dem PICO-Schema vier Bestandteile beinhalten, aus denen das Akronym „PICO“ resultiert:

- Population/Patient:innen: Wer wird untersucht? Was ist die Zielgruppe der Studie?

- Intervention: Welche neue / experimentelle Therapie soll untersucht werden?

- Vergleichsintervention (engl.: Comparison): Mit welcher Therapie soll die neue / experimentelle Therapie verglichen werden?

- Endpunkt (engl.: Outcome): Auf Basis welcher Größe werden Intervention und Vergleichsintervention verglichen? Was ist der primäre Endpunkt der Studie?

Mithilfe dieses Schemas wird versucht, eine relevante und beantwortbare Frage aus dem spezifischen klinischen Fall abzuleiten.

Beispiel "Blutdrucksenker"

Unser Forschungsbeispiel will ein neues Blutdruck senkendes Medikament auf seine Wirksamkeit untersuchen – und zwar im Vergleich mit der bisher vorherrschenden Therapie, also der Standardtherapie. Daraus lässt sich mithilfe des PICO-Schemas eine geeignete Forschungsfrage ableiten: Weist der neu entwickelte ACE-Hemmer (Intervention) bei erwachsenen Patient:innen mit Bluthochdruck (Population/Patient:innen) eine vergleichbare Blutdruck senkende Wirkung (Outcome) auf wie das etablierte Medikament (Standardtherapie, Comparison)?

In der epidemiologischen Forschung wird oft statt des PICO-Schemas das PECO(T)-Schema verwendet. Dabei wird nicht die Intervention, sondern die Exposition untersucht. Die passende Fragestellung zur Exposition ist „Welche(r) Risikofaktor(en) sollen untersucht werden?“. Und der Vergleich (engl. Comparison) findet zwischen exponierten und nicht exponierten Proband:innen statt. Häufig findet in der Epidemiologie auch eine Ergänzung um die Komponente Zeit (engl.: Time) statt, die die Frage „In welcher Reihenfolge wurden Exposition und Outcome erhoben?“ beantwortet.

Forschungshypothese

Der nächste Schritt ist das Aufstellen einer Forschungshypothese, die das Ziel der Studie genauer beschreiben soll. Sie gibt Auskunft über das erwartete Ergebnis der Untersuchung und es ist das Ziel der Forscher:innen, die aufgestellte Hypothese objektiv bezüglich dieser Erwartung zu untersuchen (was natürlich nicht bedeutet, die Ergebnisse dahingehend zu manipulieren!). Es gibt unterschiedliche Arten eine Hypothese zu formulieren, was dann zu verschiedenen Endaussagen der Studie führen würde. Welche Formulierung geeignet ist, hängt davon ab, was der/die Forscher:in mit der Studie bezwecken möchte. Wir wollen uns nun verschiedene Arten von Hypothesen für den Vergleich zwischen zwei Gruppen anschauen, da dies das in der Medizin am meisten auftretende Forschungsszenario ist.

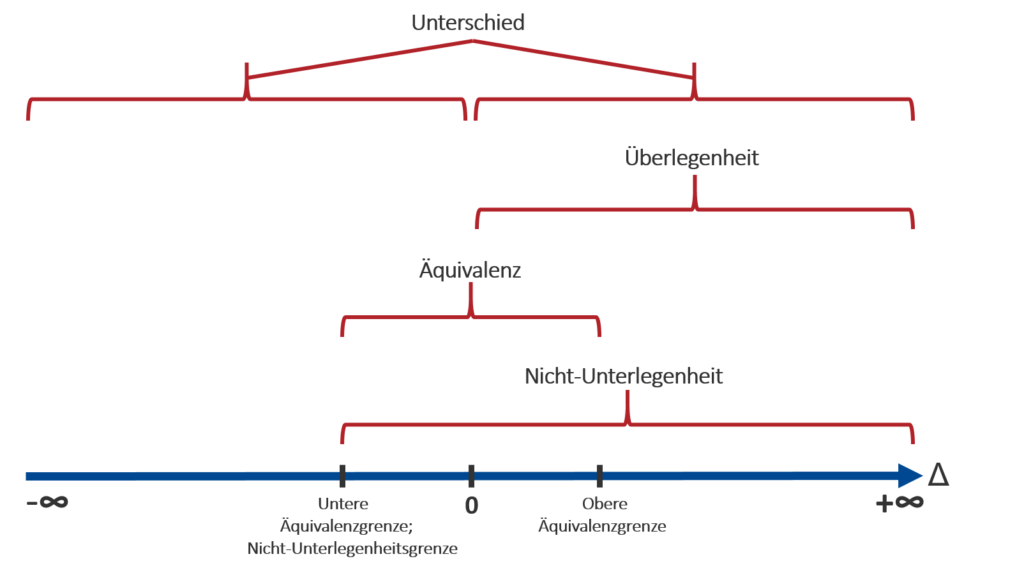

Am naheliegendsten ist es, lediglich den Unterschied bezüglich der Outcome zwischen den zwei Gruppen zu untersuchen. Man spricht in diesem Fall auch von einer Unterschiedshypothese. In welcher Richtung dieser Unterschied besteht, also welche der beiden Gruppen bessere und welche Gruppe schlechtere Ergebnisse in Bezug auf die den Endpunkt liefert, wird nicht gemutmaßt. Deshalb wird eine Unterschiedshypothese häufig auch als ungerichtet oder zweiseitig (in beide Richtungen) bezeichnet.

Beispiel "Blutdrucksenker"

Eine Unterschiedshypothese zu unserem Beispiel wäre: „Der neu entwickelte ACE-Hemmer unterscheidet sich bei erwachsenen Menschen mit Bluthochdruck hinsichtlich seiner Blutdruck senkenden Wirkung von dem etablierten Medikament.“

Soll die Richtung des Unterschieds genauer untersucht werden, kommt eine Überlegenheitshypothese, bei der es sich um eine gerichtete oder einseitige Hypothese handelt, in Frage. Eine Überlegensheitshypothese untersucht, ob die neue Intervention tatsächlich zu besseren Ergebnissen bezüglich des Endpunktes führt als die Standardtherapie.

Beispiel "Blutdrucksenker"

Eine Überlegenheitshypothese zu unserem Beispiel wäre: „Der neu entwickelte ACE-Hemmer liefert bei erwachsenen Menschen mit Bluthochdruck eine stärkere Blutdruck senkende Wirkung als das etablierte Medikament.“

In der medizinischen Praxis ist es allerdings häufig nicht das Ziel, überhaupt eine Überlegenheit eines neuen Medikaments o. Ä. in Bezug auf den betrachteten primären Endpunkt festzustellen. Wenn die neue Intervention andere Vorzüge gegenüber der Standardtherapie aufweist, wie z. B. eine kostengünstigere, einfachere Herstellung oder weniger Nebenwirkungen, reicht es oft, Gleichwertigkeit, also keine wesentlichen Unterschiede, zwischen den beiden Gruppen festzustellen. In diesem Fall spricht man von einer Äquivalenzhypothese, die somit häufig in der Generikaforschung verwendet werden. Keine wesentlichen Unterschiede bedeutet nicht, dass gar keine Differenz zwischen den Gruppenergebnissen besteht, sondern dass diese nur in einem vorher als klinisch irrelevant festgelegten und damit zu tolerierendem Rahmen nach oben oder unten voneinander abweichen. Auch eine Nicht-Unterlegenheitshypothese kann in diesem Fall untersucht werden, die den wünschenswerten Fall mit abdeckt, dass die neue Intervention gegebenenfalls auch bessere Ergebnisse als die Standardtherapie aufweist. Sie untersucht also, ob Ergebnisse erzielt werden, die nicht als relevant schlechter, sondern als besser oder zumindest als gleichwertig (d. h. höchstens klinisch irrelevant schlechter) eingestuft werden.

Beispiel "Blutdrucksenker"

Eine Äquivalenzhypothese zu unserem Beispiel wäre: „Der neu entwickelte ACE-Hemmer weist bei erwachsenen Menschen mit Bluthochdruck hinsichtlich seiner Blutdruck senkenden Wirkung keine Unterschiede zu dem etablierten Medikament auf.“ Es ginge also darum, zu zeigen, dass der Wirkspiegel im Blut in den Gruppen nicht nennenswert nach oben oder unten abweicht. Auch wenn diese Fragestellung nicht sinnvoll für die klinische Praxis wäre, wurde sie zu Lehrzwecken kurz angeführt.

Eine Nicht-Unterlegenheitshypothese zu unserem Beispiel wäre: „Der neu entwickelte ACE-Hemmer liefert bei erwachsenen Menschen mit Bluthochdruck keine relevant schwächere Blutdruck senkende Wirkung als das etablierte Medikament.“

Diese beiden Hypothesen wäre nur dann gerechtfertigt, wenn es klare andere Vorteile des neu entwickelten ACE-Hemmers außer der Wirkung gäbe.

Die unten stehende Abbildung 1 soll die eben erläuterten Arten verschiedener Formulierungen der Forschungshypothesen noch einmal zusammenfassend veranschaulichen. Die blaue, vertikale Achse ordnet den in der Studie festgestellten Unterschied \Delta zwischen den zwei Gruppen ein: Es wird zwischen größeren negativen (Richtung -\infty), größeren positiven (Richtung \infty) und als klinisch irrelevant eingestuften (zwischen unterer und oberer Äquivalenzgrenze) Differenzen unterschieden. Die roten Klammern zeigen in vier verschiedenen Fällen jeweils den Bereich der Differenz zwischen den zwei Gruppen an, der in der Studie gezeigt werden soll und bestimmen somit die Formulierung der Forschungshypothese.

Beispiel "Blutdrucksenker"

Welche Art von Forschungshypothese stellen wir nun abschließend in unserem Beispiel? Es soll in unserer Untersuchung eigentlich überprüft werden, ob das neue Medikament eine stärkere Blutdruck senkende Wirkung aufweist als das etablierte Medikament, d. h. also wir würden in der Praxis eine Überlegenheitshypothese betrachten. Im Rahmen dieser Veranstaltung und auch des EpiBioManuals werden wir aber um es einfach zu halten nur eine und die häufigste Form der Hypothesen betrachten: die Unterschiedshypothese.

LITERATURVERZEICHNIS

Die Inhalte dieser Seite sind angelehnt an: