Berichterstattung

Studienauswertung

Das Endprodukt einer medizinischen Studie ist meist ein wissenschaftlicher Artikel, der bei hinreichender Qualität in Fachzeitschriften veröffentlicht wird. In diesem werden der Studienablauf und die Ergebnisse der Studie so aufbereitet, dass die Leser:innen einen Überblick über die untersuchte Fragestellung, die Methodik der Studie und die gewonnenen Erkenntnisse erhalten. Somit trägt die Publikation wissenschaftlicher Artikel zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Es ist zu beachten, dass nicht jeder Artikel qualitativ hochwertig ist und es schwierig ist, in der Fülle der Veröffentlichungen einen Überblick zu behalten. Einerseits können die bereits thematisierten systematischen Reviews genau zu diesem Zweck nützlich sein, da sie teilweise auch die Qualität der untersuchten Studien evaluieren. Andererseits ist es stets auch hilfreich, wenn ihr euch beim Lesen eines Artikels selbst ein Bild über dessen Güte machen könnt. Darum soll es in diesem Abschnitt gehen. Zuerst wollen wir erläutern, wie ein wissenschaftlicher Artikel typischerweise nach dem Konzept „Abstract + EMED“, also Abstract, Einleitung, Methodenteil, Ergebnisteil und Diskussion, aufgebaut ist. Es soll dargestellt werden, welche Informationen pro Absatz aufzufinden sein sollten. Zur abschließenden Evaluation eines Artikels kann euch dann die Checkliste zur Bewertung eines wissenschaftlichen Artikels am Ende der Seite unterstützen.

Beispiel "Blutdrucksenker"

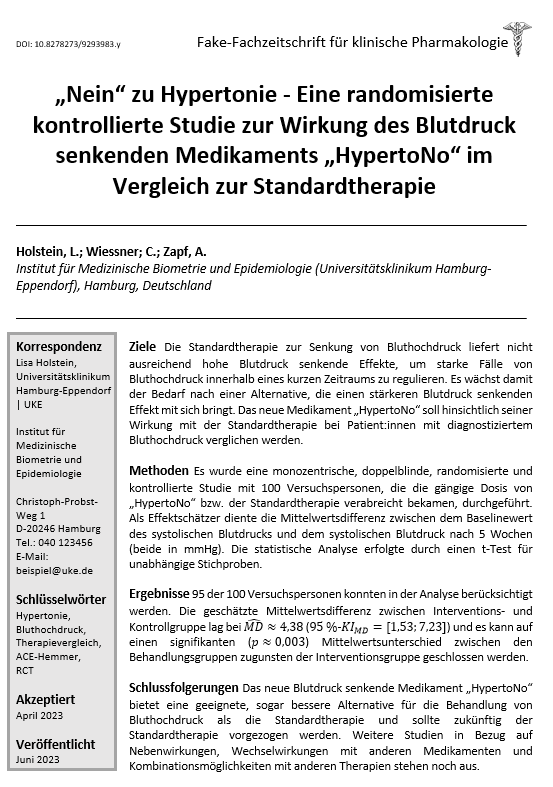

Auch zu unserer Beispielstudie (hier in Bezug auf den durchgeführten t-Test für unabhängige Stichproben) wurde ein wissenschaftlicher Artikel in der „Fake-Fachzeitschrift für klinische Pharmakologie“ veröffentlicht. Die erste Seite des Artikels kannst du dir in Abb. 1 anschauen oder als PDF-Datei downloaden.

Titel und Abstract

Jeder wissenschaftlicher Artikel hat einen Titel, der von anderen Wissenschaftler:innen in der Regel als erstes gelesen und damit sozusagen zum Aushängeschild der Studie wird. Ein guter Titel ist wichtig, um den Artikel für potenzielle Leser:innen auffällig und interessant zu machen. Das Ziel ist es, den Leser:innen eine klare Vorstellung davon zu vermitteln, was sie erwarten können, wenn sie den Artikel lesen. Deshalb sollte er möglichst informativ und stichhaltig sein und sich auf das Wesentliche beschränken. Es sollte sowohl der Studientyp als auch die Fragestellung im Titel genannt werden.

Der Abstract hat das Ziel, den Leser:innen eine kurze Übersicht darüber zu geben, was in der Studie untersucht wurde und warum, mit welchen Methoden gearbeitet wurde und was die Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Ergebnisse sind. Unterstützend zum Titel sollen die Leser:innen durch den Abstract also die wesentlichen Inhalte des gesamten Artikels verstehen können. Die Länge des Abstracts sollte, unabhängig von der Länge des Artikels selbst, stark begrenzt sein. Einige Fachzeitschriften verlangen z. B., dass er nicht mehr als 250 Wörter umfasst.1Elsevier (2023): Guide for authors – Learning and Instruction – ISSN 0959-4752. Online verfügbar unter https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors, zuletzt aktualisiert am 09.05.2023, zuletzt geprüft am 19.01.2024.

Einleitung

Ein wissenschaftlicher Artikel beginnt mit der Einleitung. Sie dient dazu, die Leser:innen an das Forschungsthema heranzuführen. In der Regel sollte die Einleitung mit einer allgemeinen Einführung in die Thematik der Studie starten. Anschließend werden die Forschungslücken und der Bedarf der aktuellen Studie beschrieben und mit einer konkreten Forschungsfrage und den zugehörigen Forschungshypothesen abgeschlossen. Um sich die Struktur der Einleitung leicht zu merken, kann das Bild eines Trichters benutzt werden, der breit startet und dann immer spezifischer wird und mit den Zielen der Studie endet.

Methodenteil

Der Methodenteil ist häufig in verschiedene Unterabschnitte aufgeteilt, für die es keine bindenden Vorgaben gibt. Er hat das Ziel, die Leser:innen über alle verwendeten Verfahren zu informieren und soll damit zu Transparenz und im besten Fall Replizierbarkeit (also die Reproduktion der Studienergebnisse bei erneuter Durchführung der verwendeten Methoden unter gleichen Bedingungen) der Studienergebnisse beitragen. Im Rahmen des Methodenteils sollten Angaben zur Studienpopulation und dem genauen Studiendesign enthalten sein. Es muss klar werden, wie viele Proband:innen (wer?), über welchen Zeitraum hinweg (wann?), an welchem Zentrum bzw. an welchen Zentren (wo?) an der Studie teilgenommen haben und wie die genauen Ein- und Ausschlusskriterien in die Studie lauteten. Bei Forschungen an Menschen und Tieren muss außerdem im Allgemeinen ein Antrag bei der zuständigen Ethikkommission gestellt werden, die in einem sogenannten Ethikvotum die Vorhaben auf die Einhaltung des gängigen Rechts und ethische Aspekte prüft. Erst bei Genehmigung des Ethikantrags darf mit der Studie begonnen werden.

Wurde im Rahmen der Studienplanung ein Studienprotokoll erstellt, in dem der geplante Ablauf der Studie festgehalten wurde, sollte auch dies im Methodenteil erwähnt werden.

Des Weiteren sollte das genaue Studiendesign erläutert werden. In einer RCT würde beispielsweise über den Vorgang der Randomisierung und (wenn zutreffend) der Verblindung berichtet werden. Der/die primäre(n) und sekundäre(n) Endpunkte(e), also der/die Outcome(s), werden definiert. Es wird außerdem dargelegt, welche Exposition bzw. Intervention in Bezug auf das Outcome untersucht wurde. Meist findet ein Vergleich mit einer Kontrolle statt, die auch in diesem Zuge genau beschrieben wird. Auch weitere Variablen (Kovariablen), die erfasst wurden, werden angeführt.

Im Rahmen des Methodenteils wird teilweise der zeitliche Verlauf der Studie in einer schematischen Darstellung aufbereitet (Flow-Chart). Dies kann hilfreich sein, um den Leser:innen einen Überblick über die Abläufe der vorliegenden Studie zu geben.

Den Abschluss des Methodenteils stellt meist eine Beschreibung der im Rahmen der Studie verwendeten statistischen Methoden dar. Diese umfassen nicht nur die durchgeführten Analysen, sondern beginnen bereits bei der Fallzahlplanung. Das gewählte Signifikanzniveau sollte genannt werden, sowie der Umgang mit fehlenden Werten erklärt und die verwendete Software angegeben werden.

Ergebnisteil

Der Ergebnisteil dient der wertfreien und effizienten Darstellung der Untersuchungsergebnisse der Studie in Bezug auf die Forschungsfrage. Im ersten Schritt wird mithilfe der Methoden der deskriptiven Statistik, wie z. B. deskriptiven Kenngrößen oder graphischen Darstellungen, die vorliegende Stichprobe beschrieben, um den Leser:innen einen Einblick in die erhobenen Daten zu ermöglichen und die Repräsentativität zu überprüfen. Die ermittelten Effektschätzer und die Methoden der Inferenzstatistik (statistische Tests, Regression, Konfidenzintervalle) dienen dazu, die Fragestellung der Studie abschließend zu beantworten.

Diskussion und Schlussfolgerung

Ein wissenschaftlicher Artikel endet mit einer Diskussion und Schlussfolgerung:

In der Diskussion werden im ersten Schritt die Hauptergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und im nächsten Schritt interpretiert und diskutiert. Sie werden hierfür in den Forschungskontext eingebettet, d. h. mit Ergebnissen aus anderen vergleichbaren oder auch weiterführenden Studien in Relation gesetzt. Es ist zu klären, ob die vorliegenden Ergebnisse Schlussfolgerungen für die medizinische Praxis nach sich ziehen. Auch eine Diskussion zum Thema Signifikanz vs. Relevanz kann an dieser Stelle angebracht sein.

Des Weiteren werden Stärken und Limitationen der vorliegenden Studie angeführt. Diese können sich z. B. auf positiv hervorzuhebende Aspekte des Studiendesigns zur Vermeidung von Verzerrungen oder aber auf während des Studienablaufs angefallene Probleme oder missachtete Fehlerquellen beziehen. Aus den Limitationen ergeben sich häufig Anregungen für weitere Untersuchungen. Diese und weiterhin in dem Kontext offene Fragestellungen werden im Ausblick für zukünftige Forschungsarbeiten formuliert. Im letzten Schritt wird die gesamte Studie kurz und stichhaltig mit Bezug auf die zu beantwortende Fragestellung zusammengefasst, um den Bogen zur Einleitung zu schlagen und es werden die Implikationen der Studie benannt.

Checkliste zur Bewertung eines wissenschaftlichen Artikels

Die folgende Checkliste kann als Orientierung zur Evaluation eines wissenschaftlichen Artikels dienen. Es geht darum, herauszufinden, inwiefern der Artikel Angaben zu den genannten Punkten macht und auch, inwiefern die durchgeführten Schritte und Methoden sinnvoll und passend zur untersuchten Fragestellung sind. Diese von den Leser:innen eigenständig zu bewertenden Punkte sind in der Tabelle in blau und mit * hervorgehoben. Ein guter wissenschaftlicher Artikel hat zum Ziel, hinter möglichst vielen der genannten Punkte einen Haken zu setzen.

Nicht alle aufgeführten Punkte ergeben bei jedem Studientyp Sinn – beispielsweise kann eine Verblindung nur in experimentellen Studien stattfinden. Passt ein Punkt nicht zu der betrachteten Studie, kann dieser einfach übersprungen werden. Außerdem kann es vorkommen, dass ein Punkt nicht in dem in der Liste angegebenen Abschnitt thematisiert wird. Solange es schlüssig ist, warum das Thema an anderer Stelle angeführt wird, muss dies kein Kritikpunkt des Artikels darstellen – die untenstehende Tabelle dient, wie gesagt, nur der Orientierung.

Auch wenn natürlich nicht alle Punkte gleichbedeutend für die Bewertung eines Artikels sind, gibt ein Blick auf die Anzahl an Haken einen guten Hinweis darauf, ob es sich um einen qualitativ hochwertigen Artikel handelt oder nicht.

|

Titel |

Studientyp? |

|---|---|

|

Fragestellung? |

|

|

Ist der Titel präzise und stichhaltig formuliert und auf das Wesentliche beschränkt?* |

|

|

Zusammenfassung: Was wurde untersucht? |

|

|

Zusammenfassung: Warum wurde das untersucht? |

|

|

Zusammenfassung: Studientyp / Methoden? |

|

|

Zusammenfassung: Hauptergebnis? |

|

|

Zusammenfassung: Schlussfolgerung(en)? |

|

|

Registrierungsnummer? |

|

|

Wird die Studie im Abstract schlüssig und verständlich zusammengefasst?* |

|

|

Aktuelle Empfehlungen / Status Quo / Wissensstand? |

|

|

Fragestellung / Studienziel ? |

|

|

Bedarf für die Beantwortung der Fragestellung? |

|

|

Wird der Bedarf der Studie deutlich gemacht und verständlich in die Studie eingeführt?* |

|

|

Stichprobe: Wie viele? |

|

|

Stichprobe: Wo? |

|

|

Stichprobe: Wann? |

|

|

Stichprobe: Ein- und Ausschlusskriterien? |

|

|

Stichprobe: Ist die erhobene Stichprobe geeignet für Beantwortung der Forschungsfrage?* |

|

|

Studiendesign: Kontrolliert? |

|

|

Studiendesign: Randomisiert? |

|

|

Studiendesign: Verblindet? |

|

|

Studiendesign: Multizentrisch vs. monozentrisch? |

|

|

Studiendesign: Ist das gewählte Studiendesign geeignet für Beantwortung der Forschungsfrage?* |

|

|

Variablen: Was sind Exposition / Intervention / Kontrolle? |

|

|

Variablen: Primäre(r) / sekundäre(r) Endpunkt(e)? |

|

|

Variablen: Baselinewert(e) / Einflussvariable(n) / unabhängige Variable(n)? |

|

|

Variablen: Störgröße(n) / Confounder? |

|

|

Variablen: Wurden alle für die Fragestellung relevanten Variablen erhoben?* |

|

|

Statistische Methoden: Fallzahlplanung? |

|

|

Statistische Methoden: Beschreibung zur Datenanalyse genutzter Methoden/Tests? |

|

|

Statistische Methoden: Signifikanzniveau? |

|

|

Statistische Methoden: Umgang mit fehlenden Werten? |

|

|

Statistische Methoden: Verwendete Software? |

|

|

Statistische Methoden: Sind die verwendeten Methoden in Bezug auf Studientyp und Forschungshypothese angemessen?* |

|

|

Überwachung: Ethikvotum? |

|

|

Überwachung: Patientenvertreter:innen anwesend? |

|

|

Überwachung: Studienprotokoll? |

|

|

Überwachung: Wurde gegen ethische Konflikte vorgebeugt und findet eine hinreichende Überwachung/Dokumentation statt?* |

|

|

Flowchart über zeitlichen Studienablauf / verwendete Instrumente / eingeschlossene Teilnehmer:innen? |

|

|

Deskription: Beschreibung der Stichprobe? |

|

|

Inferenz: Rückschluss auf die Grundgesamtheit? |

|

|

Wurden die Ergebnisse verständlich und wertfrei dargestellt?* |

|

|

Zusammenfassung: Ergebnisse der Analyse? |

|

|

Einbettung in den Forschungskontext? |

|

|

Stärken und Limitationen? |

|

|

Ausblick? |

|

|

Zusammenfassung: Studie insgesamt? |

|

|

Überwiegen der Erkenntnisse und Stärken der Studie ihre Schwächen?* |

|

|

Übergreifend |

Wurde in der Studie angemessen wissenschaftlich gearbeitet (z. B. Zitation)?* |

|

Wurde der Artikel präzise, klar und deutlich formuliert und übersichtlich gestaltet?* |

|

|

Wurde die Fragestellung beantwortet?* |

* Eigenständig durch Leser*in zu bewerten.

Beispiel "Blutdrucksenker"

Selbstverständlich erfüllt unser wissenschaftlicher Artikel zur Beispielstudie alle in der Checkliste genannten (für den Studientyp relevanten) Punkte. Somit wurde sie nach einem Peer-Review durch unabhängige Gutachter:innen in der „Fake-Fachzeitschrift für klinische Pharmakologie“ veröffentlicht und wird seitdem vielfach zitiert. 😉

LITERATURVERZEICHNIS

Die Inhalte dieser Seite sind angelehnt an: